シンポジウム

Symposium

概要

塩に関する助成研究の成果に加え時宜にかなった塩に関する科学的な情報の普及と啓発を目的として、2003年からソルト・サイエンス・シンポジウムを開催しております。

生命維持に不可欠であり、様々な用途で利用されている塩についての最新の科学的な情報を分りやすく提供します。

ショート動画(告知用)

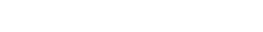

上の写真は2025年10月21(火)、都市センターホテルにおいて開催されたソルト・サイエンス・シンポジウム2025「塩を見る、作る、利用する先端技術」の模様です。

過去の講演内容

シンポジウムについては、各演題の要旨がご覧になれます。以下の一覧表からご希望の演題のテキスト部分をクリックしてご覧下さい。

また、機関誌「そるえんす」には各年度のシンポジウムにおける質疑応答を含めた開催概要記事を掲載しております。以下の一覧表からご希望のテーマのテキスト部分をクリックすると、当該シンポジウムの記事が掲載された機関誌「そるえんす」をご覧になれます。

なお、各演題の要旨および機関誌「そるえんす」はPDF形式で作成されていますので、事前にAdobe Readerをインストールしてご利用下さい。

- 2003~2006年度講演要旨集のWeb公開許諾について

- 著作権者である各講演者からウェブサイト公開について許諾を受けております。なお、公開に差障りのある場合は、当財団までご連絡ください。(参考:「Web公開許諾の告知」平成27年1月8日)

シンポジウム要旨

| 年度 | テーマ | 演題 | 講演者 | 所属 |

|---|---|---|---|---|

| 2025 | 塩を見る、作る、利用する先端技術 | 電子顕微鏡で探る結晶化のしくみ | 中室 貴幸 | 東京大学大学院特任准教授 |

| 生産性と品質向上を目指した塩の成長促進条件の探索 | 甘利 俊太朗 | 東京農工大学大学院助教 | ||

| 塩のなかで結晶を育てる~フラックス法による結晶材料イノベーション:信大クリスタル~ | 手嶋 勝弥 | 信州大学卓越教授 | ||

| 2024 | 塩味感覚を複眼的に考える | 塩味の受容メカニズムは、どこまで明らかになったのか |

朝倉 富子 | 放送大学教授 |

| 味覚電気刺激が変える塩味感覚 | 中村 裕美 | 東京都市大学准教授 | ||

| 食品中の匂い成分による食塩摂取量の調節 | 長田 和実 | 日本大学教授 | ||

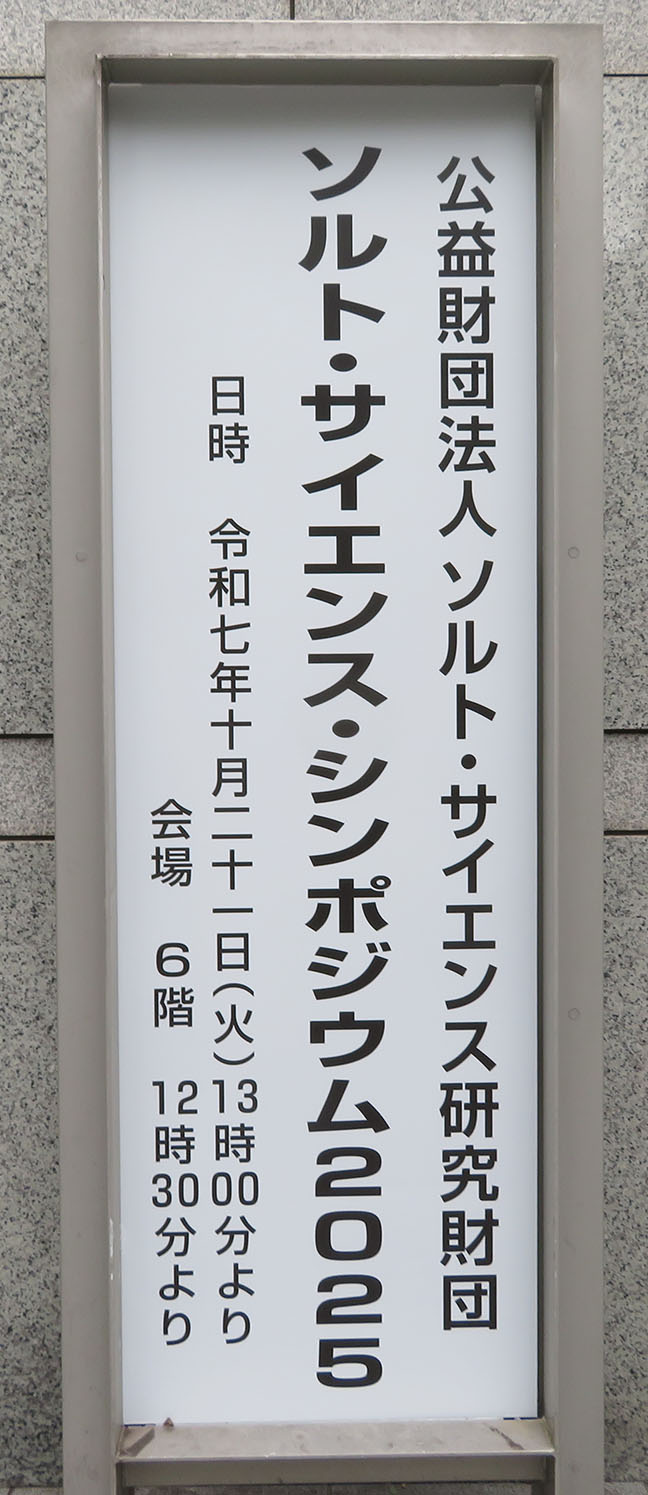

ソルト・サイエンス・シンポジウム2024の模様

上の写真は2024年10月28日(月)、都市センターホテルにおいて開催されたソルト・サイエンス・シンポジウム2024「塩味感覚を複眼的に考える」の模様です。 |

||||

| 2023 | 海水資源の利用・その歴史そして未来 | 塩を中心とした海水利用の歴史 | 党 弘之 | 日本塩工業会技術部長 |

| ナトリウムイオン電池の現状と可能性 | 山田 淳夫 | 東京大学大学院教授 | ||

| 製塩プロセスで濃縮される未利用資源の高度回収技術の開発 | 日秋 俊彦 | 日本大学生産工学部上席研究員・非常勤講師 | ||

| 2022 | 宇宙時代のソルトサイエンス | 高圧実験から見た地球・惑星内部の塩と氷 | 鍵 裕之 | 東京大学大学院教授 |

| 宇宙における味覚―宇宙食と塩味― | 朝倉 富子 | 東京大学大学院特任教授 | ||

| 宇宙で、そして地上で健康に生きるために | 森田 啓之 | 東海学院大学教授 | ||

| 2021 | 海水・塩・ミネラルの科学 ~環境・食・健康の視点から~ | 海水から生まれる資源~新たな海水利用を目指して~ | 和嶋 隆昌 | 千葉大学大学院准教授 |

| 長寿を支える味覚科学 | 三坂 巧 | 東京大学大学院准教授 | ||

| カルシウム・リンと健康 | 深川 雅史 | 東海大学教授 | ||

| 2019 | 海水・塩と温泉 | 高塩分温泉の成り立ち | 大沢 信二 | 京都大学大学院教授 |

| 海底温泉で形成される海底熱水鉱床 | 木川 栄一 | 海洋研究開発機構海底資源センター企画調整統括 | ||

| 塩化物泉(食塩泉)の医学的効果 | 前田 眞治 | 国際医療福祉大学大学院教授 | ||

| 2018 | 和食と塩 | 塩と江戸料理 | 柳原 尚之 | 近茶流宗家 柳原料理教室副主宰 |

| 塩が生み出す味の広がり | 石川 匡子 | 秋田県立大学准教授 | ||

| 塩麹が創る旨み | 前橋 健二 | 東京農業大学教授 | ||

| 2017 | 海と塩の魅力 ~その多彩な用途と働き~ | チーズ造りと塩類のマリアージュ | 齋藤 忠夫 | 東北大学大学院教授 |

| 次世代に向けた海洋資源からのレアメタル回収 | 松本 道明 | 同志社大学教授 | ||

| 健康な体に欠かせないマグネシウムの働き | 五十里 彰 | 岐阜薬科大学教授 | ||

| 2016 | 塩類と生活 | 亜熱帯・熱帯沿岸生態系と地球環境 | 加藤 茂 | 成蹊大学特別研究招聘教授 |

| 温度・痛みを感じる体のしくみ | 富永 真琴 | 自然科学研究機構教授 | ||

| りんごの褐変を防ぐ食塩の効果とそのしくみ | 吉村 悦郎 | 放送大学教授・東京大学名誉教授 | ||

| 2015 | 海水・塩の研究最前線Part 2 | 味覚センサーの開発と応用 | 都甲 潔 | 九州大学主幹教授 |

| 味覚情報伝達に及ぼす酵素の働きと塩味増強評価システムの開発 | 植野 洋志 | 龍谷大学教授 | ||

| 食塩、カリウムと高血圧 | 藤田 敏郎 | 東京大学名誉教授 | ||

| 2014 | 海水・塩の研究最前線 | 味覚研究の最前線-塩味受容を中心に | 朝倉 富子 | 東京大学特任教授 |

| 身体の水と塩の調節機構と健康 | 佐々木 成 | 東京医科歯科大学名誉教授 | ||

| 高性能吸着繊維の利用-海水からの放射性物質の除去- | 斎藤 恭一 | 千葉大学教授 | ||

| 2013 | 塩の科学と応用 | 味噌の科学と食塩 | 五明 紀春 | 女子栄養大学副学長 |

| 塩粒表面の不思議な世界 | 新藤 斎 | 中央大学教授 | ||

| 塩の工業用途と製品 | 高須 芳雄 | 信州大学名誉教授 | ||

| 2012 | 海水・塩の科学 | 海水・塩水・さび:塩分があると金属はどうしてさびやすいのか? | 井上 博之 | 大阪府立大学講師 |

| 魚類の体液調節のしくみ:海水環境への適応機構 | 竹井 祥郎 | 東京大学大気海洋研究所教授 | ||

| 海水から生まれる新エネルギー通貨マグネシウム:地球を救う循環型エネルギー社会構想 | 矢部 孝 | 東京工業大学教授 | ||

| 2011 | 塩と生活 | 海藻の不思議 | 木村 修一 | 東北大学名誉教授 |

| 生体内でクロールイオンはどんな働きをしているのか? | 岡田 泰伸 | 自然科学研究機構・生理学研究所・所長 | ||

| しょうゆの科学と歴史 | 田上 秀男 | 財団法人日本醤油技術センター 常務理事 | ||

| 2010 | 塩と健康 | スポーツと水・電解質代謝 | 鈴木 政登 | 東京慈恵会医科大学教授 |

| 食塩感受性高血圧と腎カリクレイン-キニン系 | 鹿取 信 | 北里大学名誉教授 | ||

| 調理と塩の科学 | 小竹 佐知子 | 日本獣医生命科学大学准教授 | ||

| 2009 | 塩と生物 | 生物はどのようにして海から陸へ適応したか | 今井 正 | 自治医科大学名誉教授 |

| カリウムの有効性と安全性 | 武藤 重明 | 自治医科大学教授 | ||

| 海水で生育するマングローブ植物の生態と現状 | 北宅 善昭 | 大阪府立大学大学院教授 | ||

| 水産発酵食品と微生物 | 藤井 建夫 | 東京家政大学特任教授 | ||

| 2008 | 塩の利用と生活 | 食用塩の製法と表示方法 | 尾方 昇 | 食用塩公正取引協議会副会長 |

| 沿岸環境と赤潮 | 今井 一郎 | 京都大学大学院准教授 | ||

| ひとり、ひとりの健康を考えた食塩摂取 | 菱田 明 | 浜松医科大学教授 | ||

| 味覚と呈味成分との関係 | 畑江 敬子 | 和洋女子大学教授 | ||

| 2007 | 塩の味と健康 | 味覚の相互作用 | 駒井 三千夫 | 東北大学大学院教授 |

| こわい低ナトリウム血症-そのしくみと対策 | 石川 三衛 | 自治医科大学附属さいたま医療センター教授 | ||

| 農業における塩の利用-美味しい野菜づくり | 北野 雅治 | 九州大学大学院教授 | ||

| 2006 | ミネラルバランスと健康 | ナトリウム・カリウムの調節 | 飯野 靖彦 | 日本医科大学教授 |

| ペットの健康と食塩 | 林 良博 | 東京大学大学院教授 | ||

| マグネシウムと健康 | 西牟田 守 | 国立健康・栄養研究所上級研究員 | ||

| 2005 | 調理・食品加工と塩加減 | 和食と塩 | 柳原 一成 | 近茶流宗家 柳原料理教室主宰 |

| 食生活における塩加減を考える | 木村 修一 | 昭和女子大学大学院特任教授 | ||

| パン・めんと塩 | 長尾 精一 | (財)製粉振興会参与 | ||

| 2004 | 塩・にがりの選び方とミネラルの生理作用-作り方で塩・にがりの品質は変わる- | 塩の作り方と製品の品質 | 杉田 静雄 | (有)サンエス研究所代表取締役社長 元小田原製塩試験場次長 |

| 塩の作り方とにがりの品質 | 尾方 昇 | (社)日本塩工業会技術部長 | ||

| どのような品質の塩が売られているか? | 新野 靖 | (財)塩事業センター海水総合研究所主任研究員 | ||

| ニガリ成分の多い塩で漬物を作る | 前田 安彦 | 宇都宮大学名誉教授 | ||

| ミネラルの生理作用 | 糸川 嘉則 | 福井県立大学看護福祉学部 大学院研究科長 京都大学名誉教授 |

||

| 2003 | 塩と健康・食文化 | 食塩嗜好と栄養:食文化の背景にある栄養問題 | 木村 修一 | 昭和女子大学大学院教授 |

| 食塩と漬け物:食塩の働きと食文化的考察 | 小川 敏男 | 全日本漬物協同組合常任顧問 | ||

| 食塩と高血圧 | 木村 玄次郎 | 名古屋市立大学大学院教授 | ||

| 減塩の必要性と功罪 | 豊川 裕之 | 東京栄養食糧専門学校校長 | ||

| 世界の塩産業:北米における塩産業の展望 | R.Hanneman | 米国塩協会理事長 | ||

| ヨーロッパにおける食塩と高血圧に関する国民の関心 | T.Drueke | ヨーロッパ塩生産者協会顧問 パリ・ネッカー病院医師 |

||