特集

Special Feature Article

特集

サステナブルな先端材料に貢献する結晶化技術

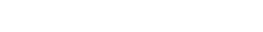

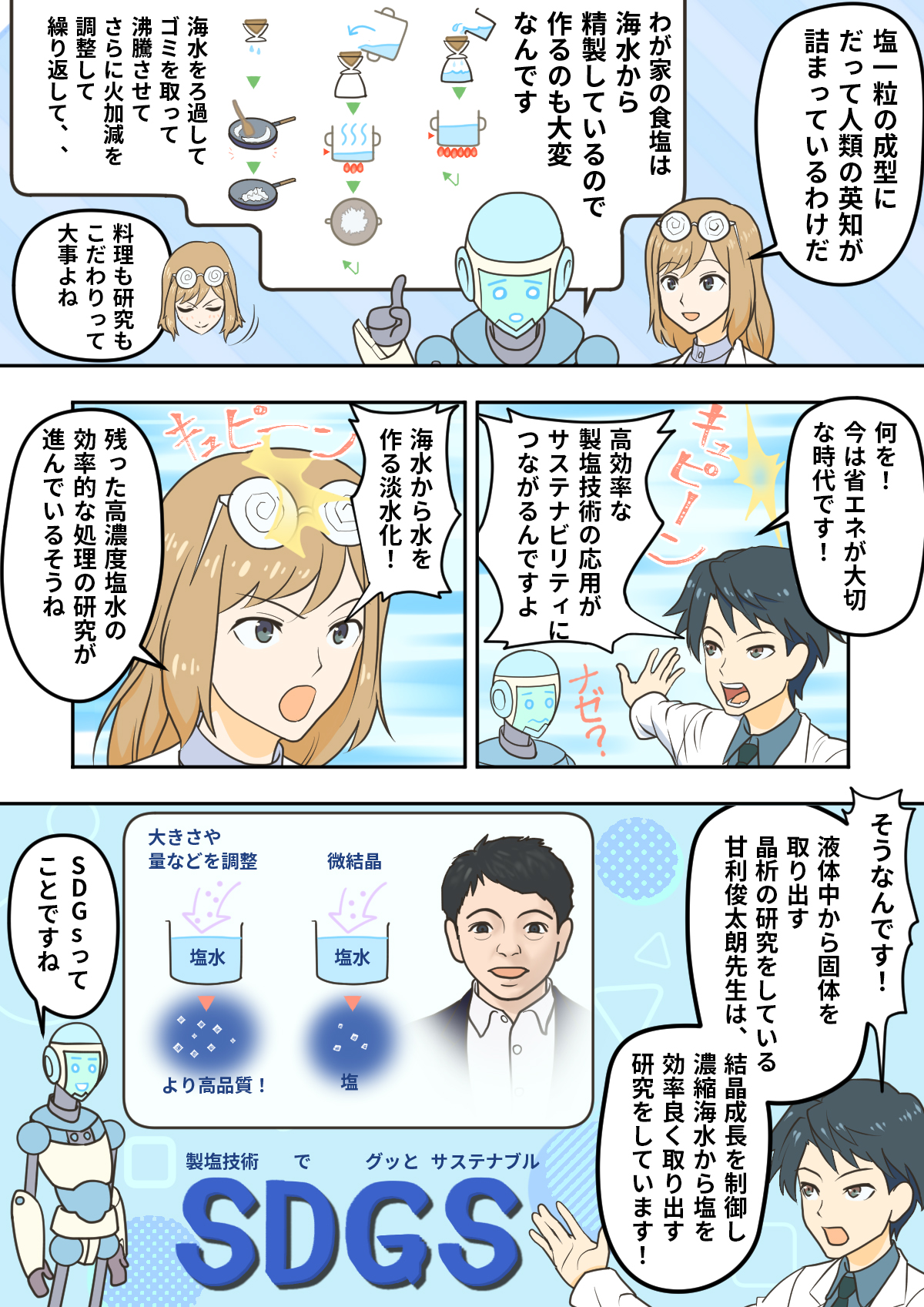

私たちの暮らしに欠かせない「塩」。塩の結晶は、どのようにして生まれ、そして大きくなるのでしょうか。塩の結晶化の謎を解き明かせば、従来の製塩工程に活用できるだけでなく、海水淡水化や水浄化などサステナビリティの実現に関わる技術の開発に役立ちます。そこで、塩の結晶化を研究している先生方に詳しくお話を伺いました。

1 塩味の感じ方は塩の結晶の大きさで変わる

2 結晶は揺れるとすくすく育つことが塩の結晶研究で判明

- 助手

-

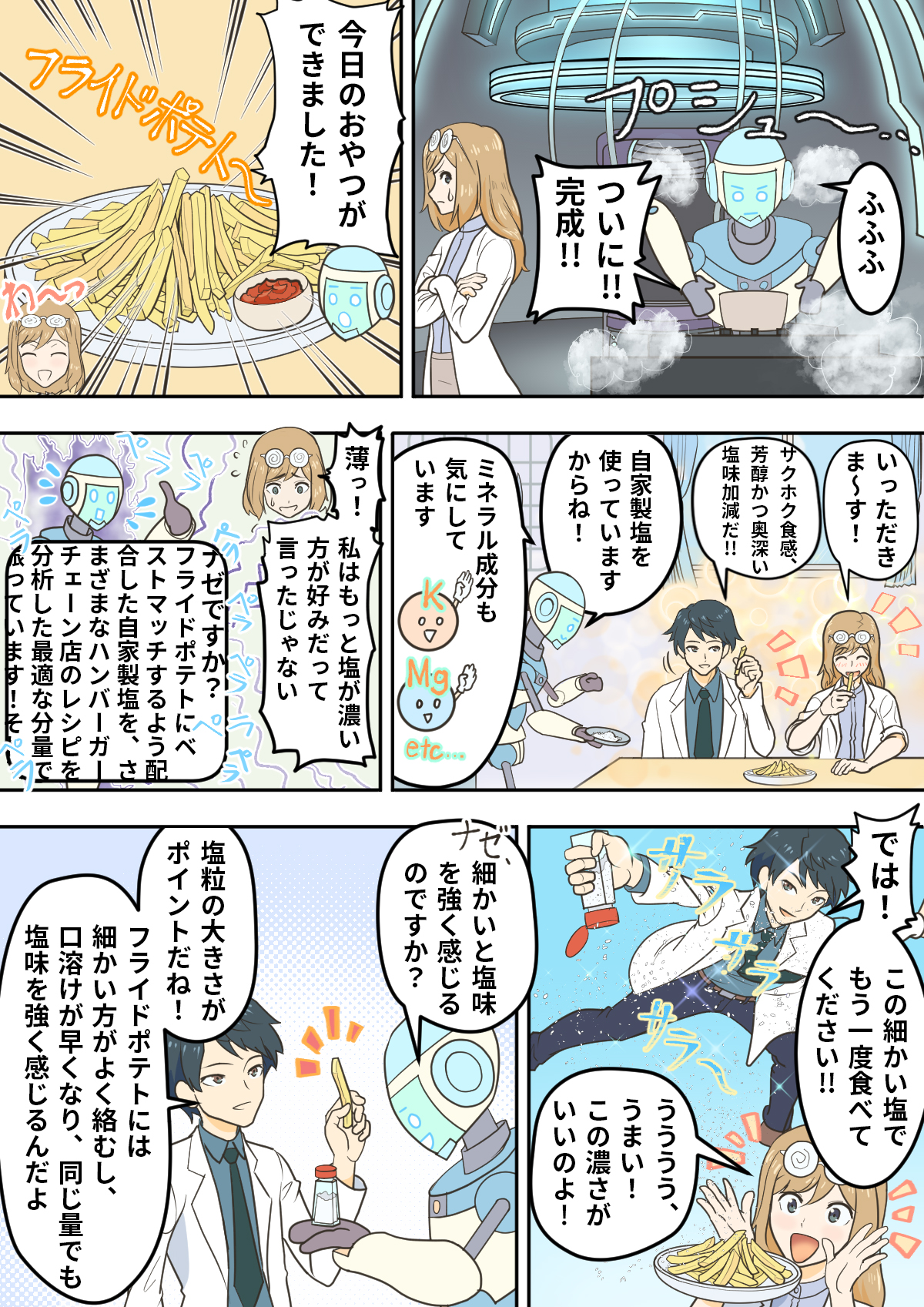

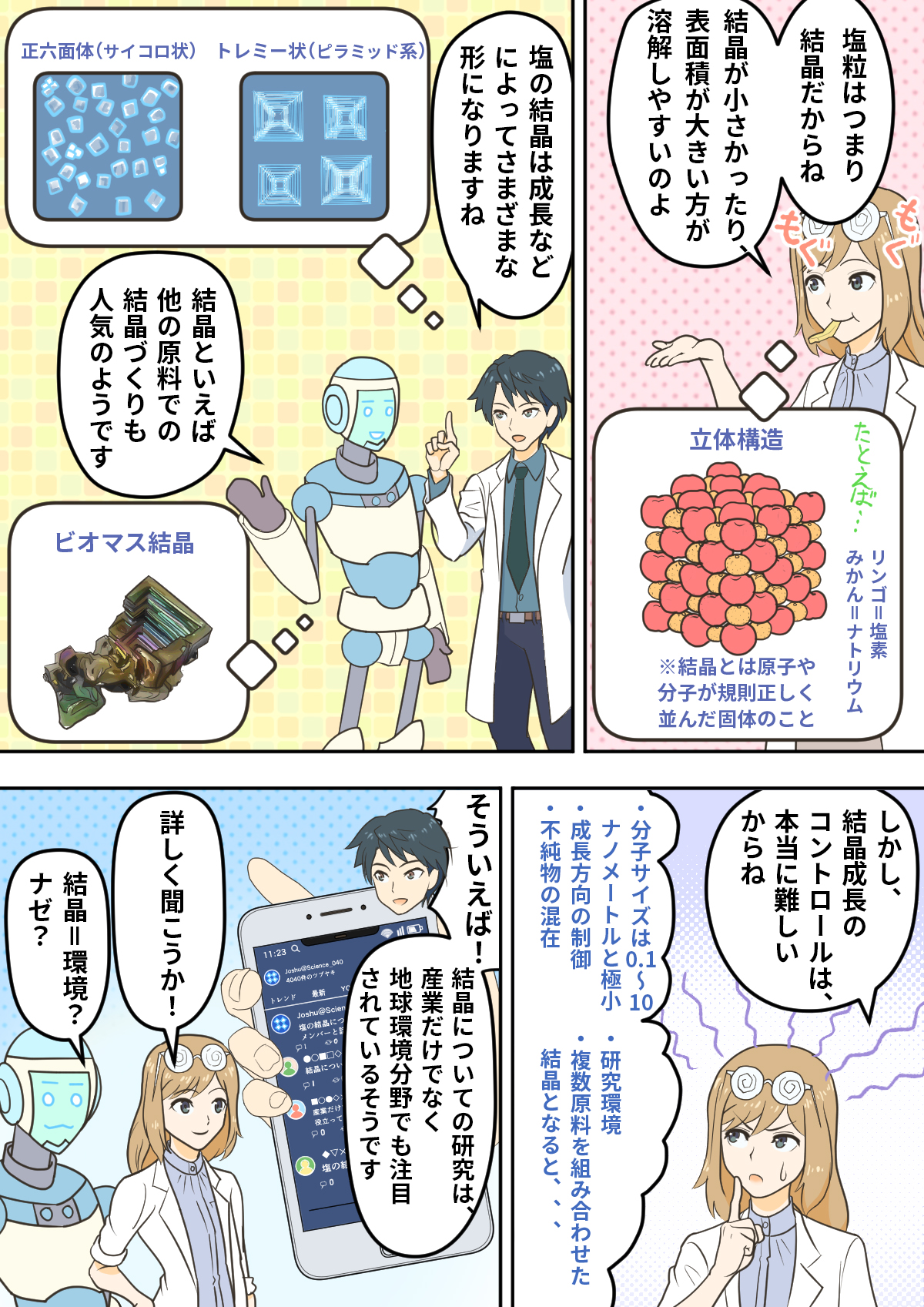

塩、すなわち塩化ナトリウムの結晶の構造は、ナトリウムと塩素のイオンが交互に並び、立方体の格子状の構造をしていることが知られています。一方、誕生の瞬間を撮影した映像を調べると、生まれたばかりでは直方体の構造だと分かりました。

中室先生は、所属する東京大学中村栄一特別教授 の研究室グループでメンバーと撮影に取り組み、分子の集合体から直方体になる過程を繰り返し観察し、結晶ができるしくみを解明 したのです。 - ロボット

- 誕生したばかりの結晶は「結晶核」と呼ばれています。塩の結晶は安定した構造をもちますが、その誕生初期にあたる結晶核は、不安定で崩れやすいのが特徴です。

- 発明家

- つまり、結晶を効率的に作るためには、不安定な結晶核を無事に育成させなくてはいけないってことね。だからこそ、中室先生らが結晶が誕生する瞬間を突き止めたことが重要なのね。

- ロボット

- 使用した機材は、原子分解能透過電子顕微鏡 という、原子一つひとつを観察・撮影可能な顕微鏡です。所属する研究グループで、「単分子原子分解能時間分解電子顕微鏡(SMART-EM)イメージング法 」という技術開発に取り組み、今回の研究の成功につながったと記録がありました。

- 助手

- 実は、当時の中室先生の主な研究テーマはアミノ酸が結合してできるペプチドでした。ある日、ペプチド観察に向けて調製した試料を電子顕微鏡でのぞいていると、調整液に含まれる塩がたまたま結晶化していて、キラリと輝くように見えたのが印象的だったそうです。こうした驚きがきっかけで、塩の結晶成長の研究に着手されたそうです。

- 発明家

- 些細な出来事を新発見につなげたのね。なんだか結晶の成長みたいなエピソードだわ!

- 助手

- 中室先生が映像撮影してきたのは、塩の結晶核が誕生する瞬間だけではありません。塩の結晶が成長する様子も、分子の映像として撮影することに成功しています。

- 発明家

- 結晶核が誕生する瞬間を映像撮影できたなら、結晶が成長する様子を映像として収められても不思議じゃない気がするけど・・・・・・。

- ロボット

- 塩の結晶核は1 nm(ナノメートル)ほどの極小サイズです。しかも不規則に動きながら結晶へと成長していくので、電子顕微鏡の視野に収めるのは至難の技です。

- 助手

-

まるで、じっとしてくれない子どもをカメラで撮ろうとするような難しさ、と中室先生は言っていました。

そこで中室先生は工夫を重ね、円すい状のカーボンナノチューブ容器の内側に内包することで、塩を構成する分子が結晶核に成長するまでの様子を観察しました。こうした研究成果を背景に、近年では「映像化学」と呼ばれる新研究領域が提唱され始めました。 - 発明家

- カーボンナノチューブ容器を、ナノサイズのフラスコのように活用しているのね。それで、結晶が成長する様子の映像からは何が分かったの?

- 助手

-

塩の結晶の表面を分子の集合体が動き回り、結晶層として成長することが分かりました。フラフラと動いている分子が、当てはまる場所にピタリと到達し、徐々に塊が大きくなるようなイメージですね。

さらに、もう一つ面白い発見がありました。結晶成長が振動で促進されるメカニズムを解明できたのです。外部刺激がないと結晶はほとんど成長しませんでしたが、振動があることで、結晶になれないまま動けなくなった分子が再び動き始めたそうです。このことから中室先生らは、分子の供給と程よい振動が結晶成長を促進すると発表されたのです。 - ロボット

- 振動などの刺激が結晶成長を促す現象は、古くから研究者の間で知られていたようですね。

- 発明家

- 確かに、ちょっとした振動でもナノサイズの世界では大きな影響になるものね。これまで当たり前のように思われていた現象も、映像として実際に見ることで新しい発見につながったと。常識にとらわれない視点を持つことの大切さを感じるわ。

- 助手

-

数十枚の静止画を秒単位でつないだのが映像ですから、なんといっても情報量が違います。中室先生は、分子の振る舞いを写した映像に、子どもがより楽しく学べる「感性に響く教材」としての可能性を感じているそうです。

また、研究者が化学現象の映像を見ればピンと来ることがあるでしょう。例えば、結晶を意図した構造に育てる糸口が見つかれば、創薬などの分野にも新しい可能性をもたらすかもしれません。 - 発明家

- 教育や研究には、感性の刺激も大切よね。

- ロボット

- 刺激でよろしければ、私が得意なマッサージをいたします! まずは最大出力で!

- アドバイスをくれた研究者

-

中室 貴幸 先生

プロフィール:東京大学大学院理学系研究科化学専攻特任准教授。原子を高速撮影できる透過電子顕微鏡を用いて、塩の結晶が“誕生する瞬間”の映像撮影に世界で初めて成功したほか、結晶成長が振動で促進されるメカニズムを解明するなど、「映像化学」と呼ばれる新研究領域を切り拓いている。研究室メンバーとのカラオケで盛り上がるのは、BUMP OF CHICKENの『天体観測』。

公式紹介ページはこちら

(外部サイトに遷移します)

プロフィール:東京大学大学院理学系研究科化学専攻特任准教授。原子を高速撮影できる透過電子顕微鏡を用いて、塩の結晶が“誕生する瞬間”の映像撮影に世界で初めて成功したほか、結晶成長が振動で促進されるメカニズムを解明するなど、「映像化学」と呼ばれる新研究領域を切り拓いている。研究室メンバーとのカラオケで盛り上がるのは、BUMP OF CHICKENの『天体観測』。

公式紹介ページはこちら

(外部サイトに遷移します)

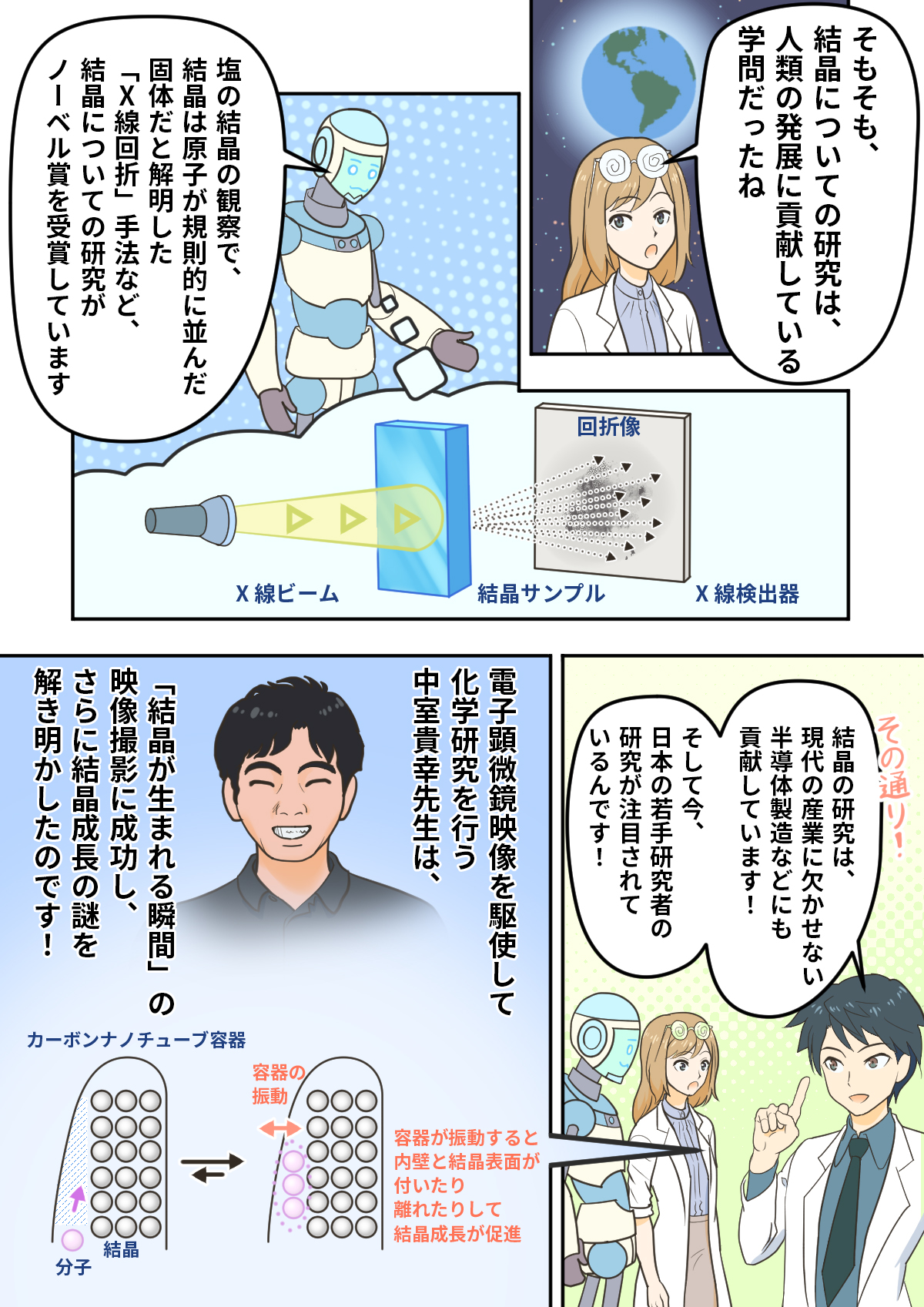

3 海水淡水化の課題を結晶成長の制御で解決できる!?

参照:外務省「SDGsとは? 」をもとに編集

- 助手

- 甘利先生による研究の背景には、飲料水や農業用水といった淡水資源の不足が世界的な課題とされていて、海水を淡水化する技術が注目されているという事情があるそうです。

- 発明家

- 海水の淡水化はとても魅力的な技術で既に実用化もされているけれど、コストや環境面などで解決すべき課題も多いのよね。

- 助手

- はい。その中でも特に大きな課題として指摘されているのが、淡水化処理によって生じる濃縮海水の取り扱いだそうです。

- 発明家

- たしかに、淡水化処理をするとき生じる濃縮海水は塩分濃度がとても高いわね。そのまま流すと周辺の海中の塩分濃度が急上昇して、生き物に悪影響を及ぼす可能性が懸念されているのよね。

- 助手

-

そうなのです。こうしたハードルを乗り越えるために、濃縮海水の塩分濃度を効率的に下げなければなりません。

そこで甘利先生は、微細な結晶を添加することによって結晶の成長が促進される現象を利用して、濃縮海水の塩分濃度を効率的に下げられる可能性があると思い立ち研究に取り組んだのです。

研究の結果、塩の微結晶を高濃度の塩水に加えると塩の結晶の平均成長速度が上昇し、しかも、加えた微結晶のサイズや塩水に含まれる不純物の種類によって成長速度は変わることが分かりました。 - ロボット

- 微結晶を加えると、結晶成長が促進される現象はGRE(Growth Rate Enhancement)現象と呼ばれています。

- 発明家

- ふむふむ。溶液中に散らばった分子はそのままだと結晶になりにくい。だから、分子をある程度集めた 微結晶を素にして成長を促進することで、大きな結晶をスピーディーに育てるイメージかしら。濃縮海水から塩を効率よく取り出すために、塩を加えるなんて逆転の発想ね。

- ロボット

- 結晶の成長促進が 、塩を取り出すことに役立つのはナゼでしょうか?

- 助手

-

グッドな質問です! 理由は大きく二つあるそうで、一つは同じ処理時間でも結晶をより大きく育てることができれば生産性の向上につながります。

もう一つの理由は、塩の結晶を取り出すために固液分離と呼ばれる操作を利用していることが関係しています。固液分離の際、結晶の大きさにばらつきがあると、分離効率が下がってしまいます。

そこで甘利先生は、投入した微結晶それ自体の成長の変化を追うために、得られる結晶の大きさのばらつきまで調べました。結果、投入する微結晶の大きさが10μm(マイクロメートル)より小さい場合、得られる結晶の大きさのばらつきを抑え、かつ結晶の成長を促進できることが分かったそうです。 - 発明家

- 微結晶を投入することで、分子だけの状態より成長促進の効率(単位時間当たり)が高まるけれども、ちょうど良い大きさの微結晶を入れないとデメリットになってしまうのね。

- 助手

-

さらに、加える微結晶を途切れることなく作り出す装置も甘利先生が考案しています。

この装置 は、筒の中にもう一つの筒が入った構造が特徴です。そして、二つの筒の間に設けた数mmほどの隙間に溶液を流しながら内側の筒を高速回転させることで、数μmサイズの微結晶を高効率で作れることを甘利先生が明らかにしました。 - ロボット

- こうした回転を利用すると「テイラー・クエット・フロー」と呼ばれる特殊な流れが生じることが知られています。

- 発明家

-

なるほど。特殊な流れを利用することによって、結晶の成長促進に適したサイズの微結晶を効率的に生産できる可能性があるのね。

ちなみに、細かく砕いた結晶を作り置きすれば、甘利先生が考案した装置を使わなくても、たくさんの微結晶を加えられるんじゃないの? - 助手

-

それが、結晶化制御の難しいポイントでして・・・・・・。ちょっとした品質の違いで結果が変わってしまいます。例えば、塩のGRE現象では、微結晶のサイズを一定以下にそろえなくてはならないので、結晶を砕く方法は不向きでしょうね。

ただ、甘利先生は結晶化制御の難しさこそが、研究の魅力と言います。元々、甘利先生の研究分野は、高分子膜素材の開発だったそうです。材料開発や材料の特性制御に関する研究では、マクロな物性からミクロな構造や現象までが研究対象となるそうです。そのため全体像を捉え、複数の要素の関係を把握しながら効果的なアプローチを検討することが重要なので、研究分野は違っていてもその難しさと面白さを日々感じているとのことです。 - ロボット

-

補足すると、供給する微結晶をあらかじめ作っておくのは、バッチプロセスと呼ばれる方式の考え方です。この方式では、時間とともに溶液の状態が変化するため、操作条件が製品品質に及ぼす影響の分析には向きません。

一方、微結晶を継続的に作り続けるのは、連続プロセスの考え方で、溶液の状態を一定に保ちやすく、常に同じ品質の製品を得られるので、操作条件と製品品質との関係を分析しやすい点に特徴があります。 - 助手

-

甘利先生の現在の実験方法は、バッチプロセスと連続プロセスの中間地点に当たりますが、今後は純粋な連続プロセスに発展させることも視野に入れているそうです。

バッチプロセスに比べ、連続プロセスの方が生産規模を拡大しやすいので、濃縮海水から大量の塩を安定的に取り出すような目的にはぴったりなのです。 - 発明家

-

新しい工場が誕生するような夢のある研究! 世界の水問題の解決につながる研究だとよく分かったわ!

さらに想像を膨らませれば、甘利先生の研究は塩以外のテーマにも役立つんじゃないかしら。 - 助手

-

ご明察! 実は、塩のような無機物だけでなく分子構造がより複雑な有機物の結晶についても成長を促進できる可能性があると、甘利先生は考えているそうです。

例えば、テイラー・クエット・フローを活用すれば、アミノ酸の一種であるタウリンの結晶の大きさを変えられる ことが、甘利先生が以前に取り組んだ研究で明らかになっています。

こうした研究を発展させれば、微結晶を利用して複雑な分子構造を持つ有機物の結晶の成長促進もできるかもしれないわけです。 - ロボット

- 結晶成長の促進は、一般的には無機物よりも有機物の方がはるかに難しいようです。ほとんどの医薬品の薬効は有機物が担っているため、有機物の結晶成長を制御する研究は医薬品結晶の品質管理や生産性向上につながります。

- 発明家

- 塩の結晶をすばやく育てるために開発した装置が、医薬品分野に役立つなんて意外だわ。

- ロボット

- ピッ! 私も家事以外に役立つ日が来るかもしれません!

- アドバイスをくれた研究者

-

甘利 俊太朗 先生

プロフィール:東京農工大学大学院工学研究院助教。微結晶の添加による結晶の成長促進を研究。塩の微結晶を途切れずに作り続けられる装置の検討や、結晶の成長促進に不純物が及ぼす影響を解明するなど、濃縮海水から塩を取り出すために役立つ研究成果を発表している。結晶の成長を猫に例えるのが得意。

公式紹介ページはこちら

(外部サイトに遷移します)

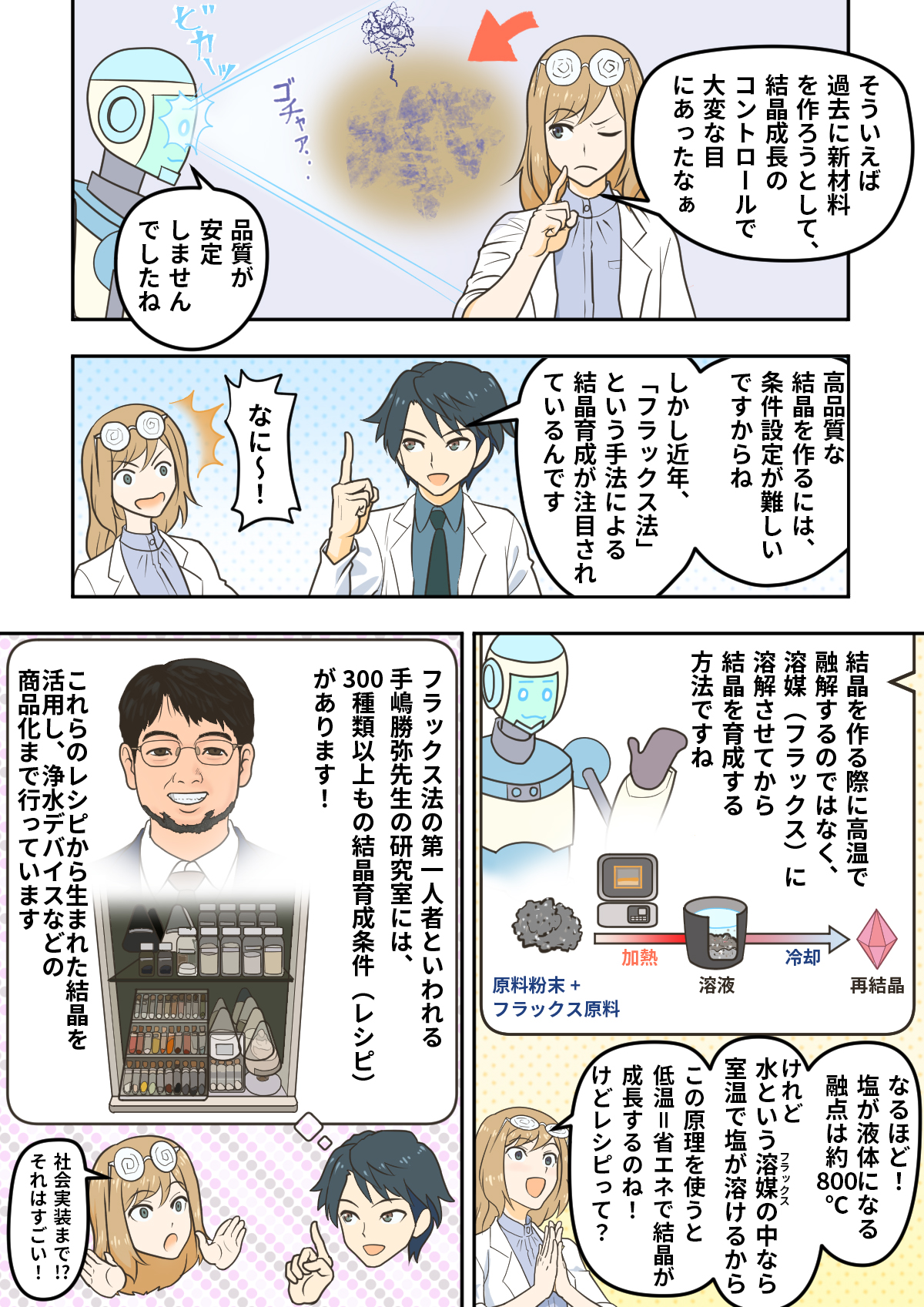

4 古くて新しい「フラックス法」が社会課題解決に光明を

- 発明家

- そもそもフラックス法は新しい技術なのかしら?

- ロボット

- フラックス法は長い歴史がある技術です。19世紀にルビーを人工的に作るために活用され始めました 。以降、さまざまな素材から結晶を作るためにフラックス法が活用されています。

- 助手

-

歯の治療に使われるアパタイトの結晶もフラックス法で作ることができます。実はこのアパタイトの結晶が、手嶋先生がフラックス法の研究に足を踏み入れるきっかけでした。

高校時代に野球部だった手嶋先生は、ある日、部活動中に歯を折ってしまいます。この治療に使われたのがアパタイトだったそうです。この時、アパタイトに関心を持ったことから、大学ではアパタイトやそれを創製できる研究室に入ったとのことです。このアパタイトを作る技術がフラックス法だったのです。 - 発明家

- おけがはかわいそうだったけど、「怪我の功名」とも言えるわね。

- ロボット

- ――苦手な家事を回避するために開発された私も「怪我の功名」ですね――

- 助手

-

手嶋先生は、フラックス法を基盤技術としてさまざまな結晶の育成や応用に取り組み、フラックス法などで育成した高品質な結晶を「信大クリスタル®」 と名付けました。実際に、浄水や電池、放熱、医療などのさまざまな産業分野に展開されているそうです。

例えば、食塩などを溶媒としたフラックス法で作られた、三チタン酸ナトリウム(Na2Ti3O7)の結晶はミルフィーユのような層状構造が特徴です。この構造を活かせば、少量の三チタン酸ナトリウム結晶でも、有害な重金属イオンをスピーディーに取り除けます。 - ロボット

- 三チタン酸ナトリウム結晶の水浄化機能を活用した携帯型浄水ボトルが、一般企業との共同開発により2018年に実用化されていますね。

- 発明家

- 水筒サイズの道具で飲み水を確保できるのは災害が起きた時に役立ちそうね。飲み水の確保は、インフラが整っていない国や地域でも大きな課題になっているわ。

- 助手

- その通りです。例えば、タンザニアでは飲料水の汚染が問題になっています。そして、この問題を解決するためにも「信大クリスタル®」を活用しようと研究開発されているのです。

- ロボット

-

タンザニアの飲料水汚染問題は、主にフッ化物イオンが原因です。これは陰イオンなので、陽イオンを吸着する三チタン酸ナトリウムではうまく除去できません。

そこで、タンザニアの水浄化では、フッ化物イオンを除去するために、金属や水酸化物のイオンが層状に重なった材料(層状複水酸化物結晶) が研究開発されています。 - 発明家

- 「信大クリスタル®」 と一口に言っても、いろいろな機能があるのね。あら、ネットで調べたら、日本酒やビールの製造にも活用されているのね!

- 助手

-

お酒の製造では水のミネラルが味わいを大きく左右するのですが、こうした成分を残しながら不純物を取り除くために「信大クリスタル®」が活用されています。

フラックス法はさまざまな結晶を作れる上に、表面や内部の構造をコントロールできるので、狙った物質に絞って吸着できる水浄化材料が作れるのです。 - 発明家

- 水利用の課題解決だけでなく、地域の食文化を守るためにも役立つなんて夢があるわ。手嶋先生が手がけるフラックス法には無限の可能性がありそうね。

- 助手

-

フラックス法で結晶を作るには、溶媒選びの他にも加熱の温度や時間など、さまざまな結晶育成条件 “レシピ”を最適化するまでがとても大変なのだそうです。

そこで最近は、レシピの模索にAIを活用したり、フラックス法の自動化にロボットを活用したりと、研究がますます加速しているそうです。 - ロボット

- 「信大クリスタル®」 は、人類の宇宙進出に活用できる可能性があるそうです。吸着機能に注目すると、宇宙船内で貴重な水の再利用に活用できるほか、鉱石資源を回収する装置のコンパクト化につながるかもしれません。

- 発明家

- まさに、研究成果の地球外ホームランも夢じゃないってわけね! 私も負けていられないわ。宇宙でも使える汎用人型家事ロボットなんてどうかしら?

- 助手

- まずは、研究所の宇宙クラスの散らかり具合をなんとかしてください!

- ロボット

- ピピピピ・・・・・・。ロボット活用でもムリなオーダーでございます。

- アドバイスをくれた研究者

-

手嶋 勝弥 先生

プロフィール:信州大学アクア・リジェネレーション機構 卓越教授/機構長。東京理科大学スペースシステム創造研究センター光触媒国際ユニット環境循環チーム 客員教授。岡山大学異分野基礎科学研究所 教授(特任)(クロスアポイントメント)。溶媒に溶解した溶質(結晶成分)を目的結晶の融点以下の温度で結晶成長させる「フラックス法」を研究。食塩などの中で作製する「三チタン酸ナトリウム」の結晶が市販の携帯型浄水ボトルに採用されるなど、研究成果の社会実装が注目されている。もう一つの顔は、小学生以来の野球少年。

公式紹介ページはこちら

(外部サイトに遷移します)

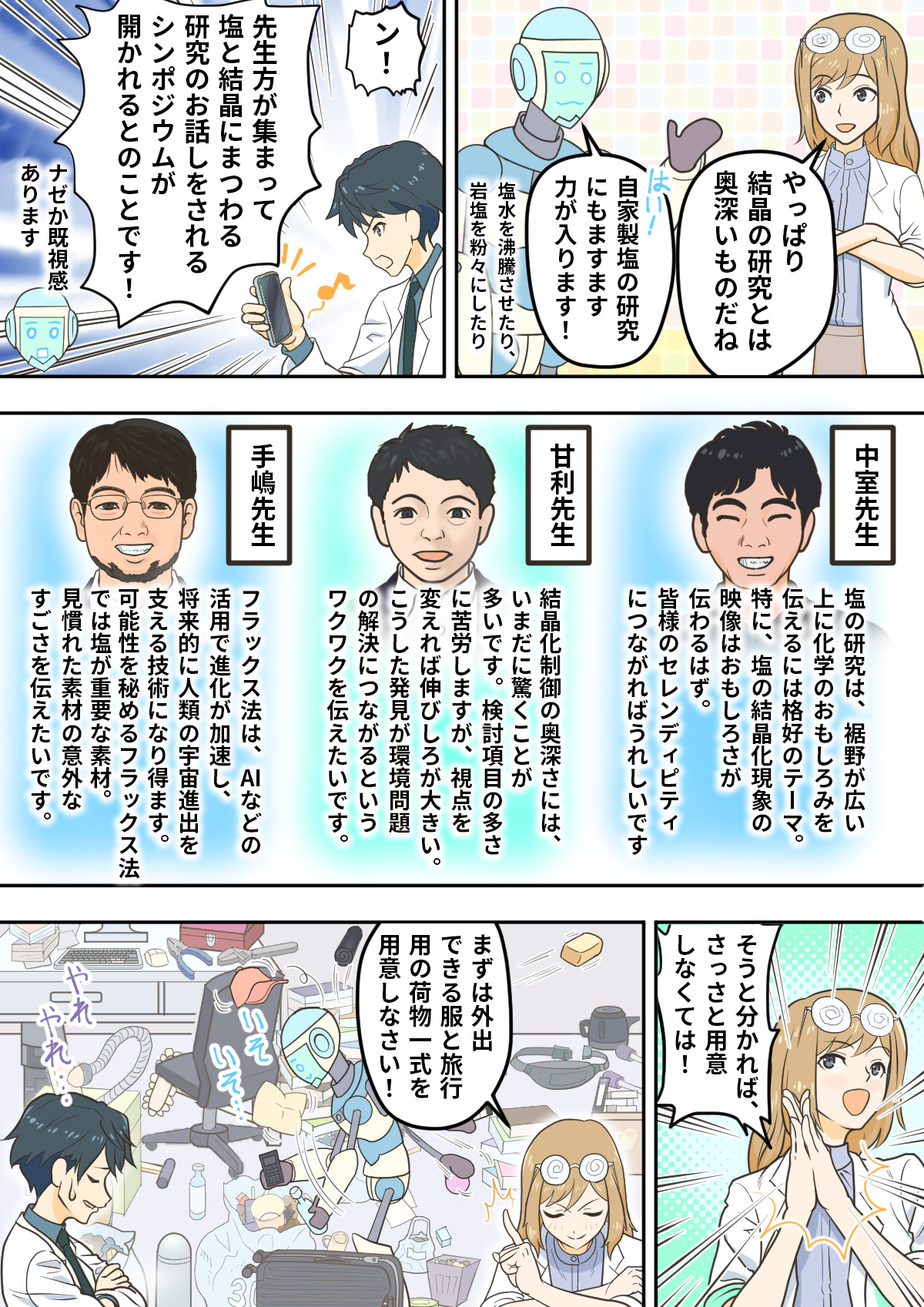

5 塩と結晶の最先端研究が分かるシンポジウム

- 助手

- ソルト・サイエンス・シンポジウムでは、塩に関する助成研究の成果に加え、時宜にかなった塩に関する科学的な情報の普及と啓発を目的として、さまざまな先生方の講演を行っています!

- 発明家

- 2024年度は、高校生も来ていたわね。質疑応答コーナーも来場者の研究分野の話が聞けて、研究のヒントをもらえたわ!

- ロボット

- 一つの「ナゼ?」やひらめきが、従来の研究・開発手法だけでなく、子どもがより楽しく学べる教材作りやサステナブルな社会の実現に向けたさまざまな課題解決にもつながる可能性を秘めていると知ることができました。「ナゼ?」と思うことの大切さを活かして、お二人の生活をサポートします!